Brasília, uma cidade para brancos construída pelos pretos

O Metrópoles publica todo mês, até abril de 2020, uma reportagem sobre as histórias de amores e desamores, encontros e desencontros, preconceito, solidão e violência nas relações amorosas acontecidas antes e durante o nascimento de Brasília

Naquela noite de 1986, na Ceilândia, quando a polícia invadiu o baile black no Quarentão, mandouos brancos irem embora e ordenou aos pretos que ficassem, estava repetindo, pelo avesso, o destino dos brasilienses de antes e de depois, a separação pela cor da pele. No Quarentão, libertou os claros e aprisionou os escuros. (Dois ficaram tragicamente marcados pela violência policial, um ficou paraplégico e o outro perdeu uma perna. Os dois são negros). Nos quase 60 anos de história, Brasília separou muito bem separadas as cores e as classes sociais: ricos e brancos do lado de dentro; pobres e pretos do lado de fora.

Quase 30 anos depois daquela noite no Quarentão, o ceilandense Adirley Queirós transformou a realidade em documentário mesclado com ficção científica. Branco sai, preto fica é um dos mais importantes filmes feitos na capital construída pelos pretos. “Extraordinário”, diz Vladimir Carvalho, mestre do cinema documental.

Era negra a cor da pele da “absoluta maioria” dos candangos que ergueram a cidade, embora essa seja uma afirmação aparentemente exagerada. Não é… e é esse o tema da sexta edição da série que conta a história da construção de Brasília a partir de uma perspectiva nunca antes abordada – a dos pretos, das mulheres, da violência, do racismo, do feminicídio, da homofobia.

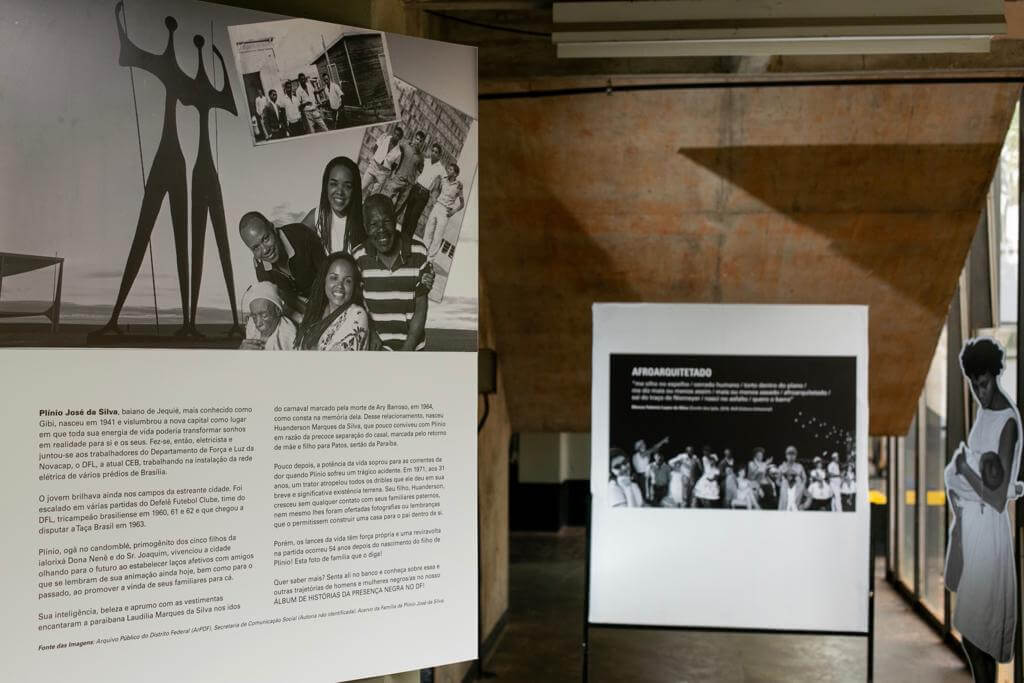

Alguns importantes estudos já foram e continuam a ser feitos sobre o que de excepcional, complexo e contraditório aconteceu neste retângulo demarcado quase no centro geográfico do país. No campo da cor da pele, há duas exposições recentes, coordenadas por duas professoras de história da Universidade de Brasília (UnB) que revelam, em preto e branco, quem eram os candangos tão mitificados na história da cidade.

A absoluta maioria dos candangos era negra por razões óbvias, explica a professora Ana Flávia Magalhães Pinto. Como o óbvio, já dizia Darcy Ribeiro, é o mais difícil de se ver, é preciso deslindar o que há sob a superfície das imagens. “O Brasil é um país de maioria negra e de baixo prestígio social. Não é surpresa, desde a pós-abolição, encontrar o trabalhador negro em canteiros de obras, quase sempre em absoluta maioria. O que se viu ao longo do tempo foi a negação da presença negra nas imagens do período da construção de Brasília e não somente nele.”

Por quatro meses, Ana Flávia coordenou um grupo de pesquisadores de iniciação científica e extensão que varreu parte do monstruoso acervo de imagens (ao todo 700 mil fotos digitalizadas) do Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) para identificar, selecionar e reunir em um arquivo próprio fotografias de negros na história de Brasília, desde a construção até o fim dos anos 1990.

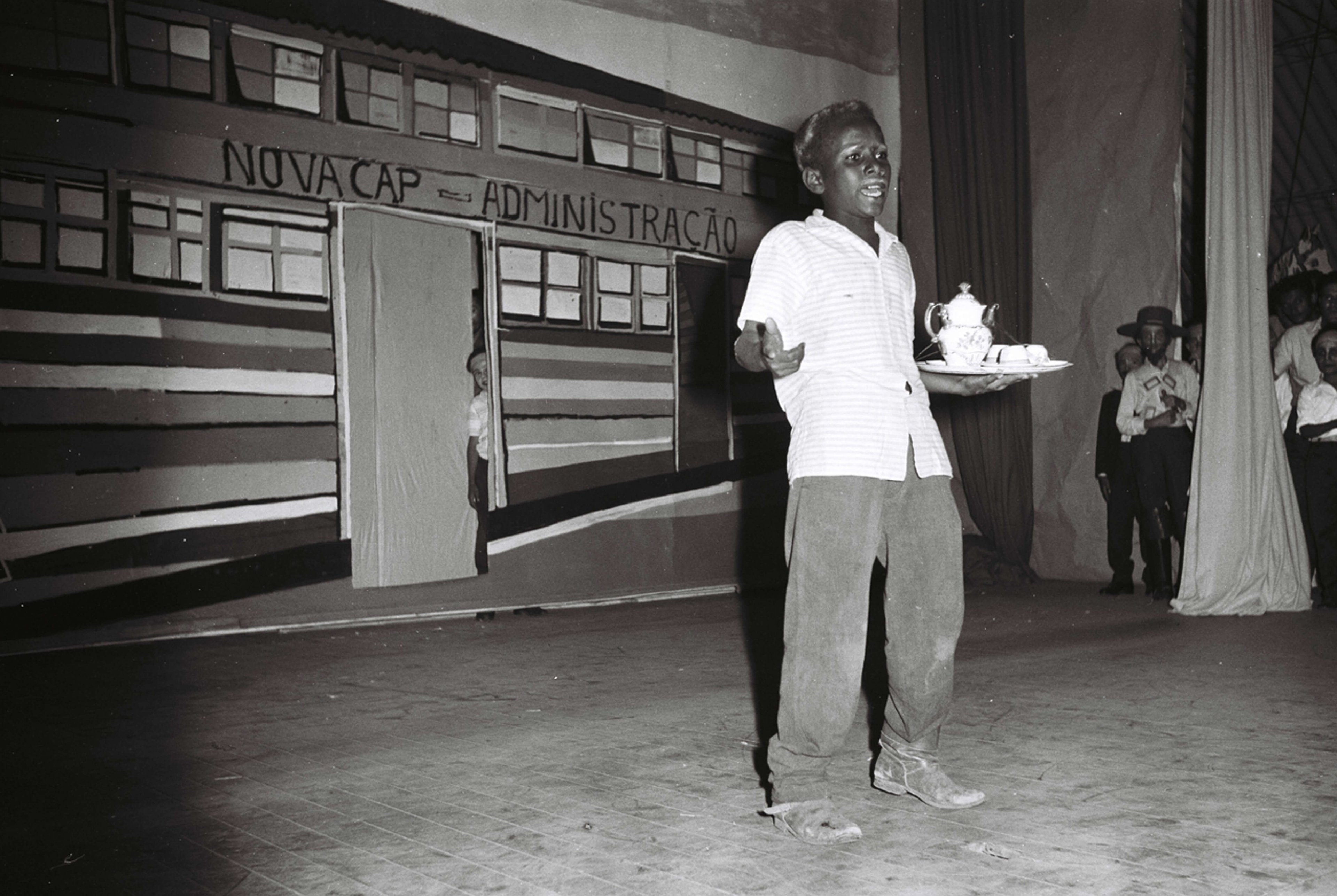

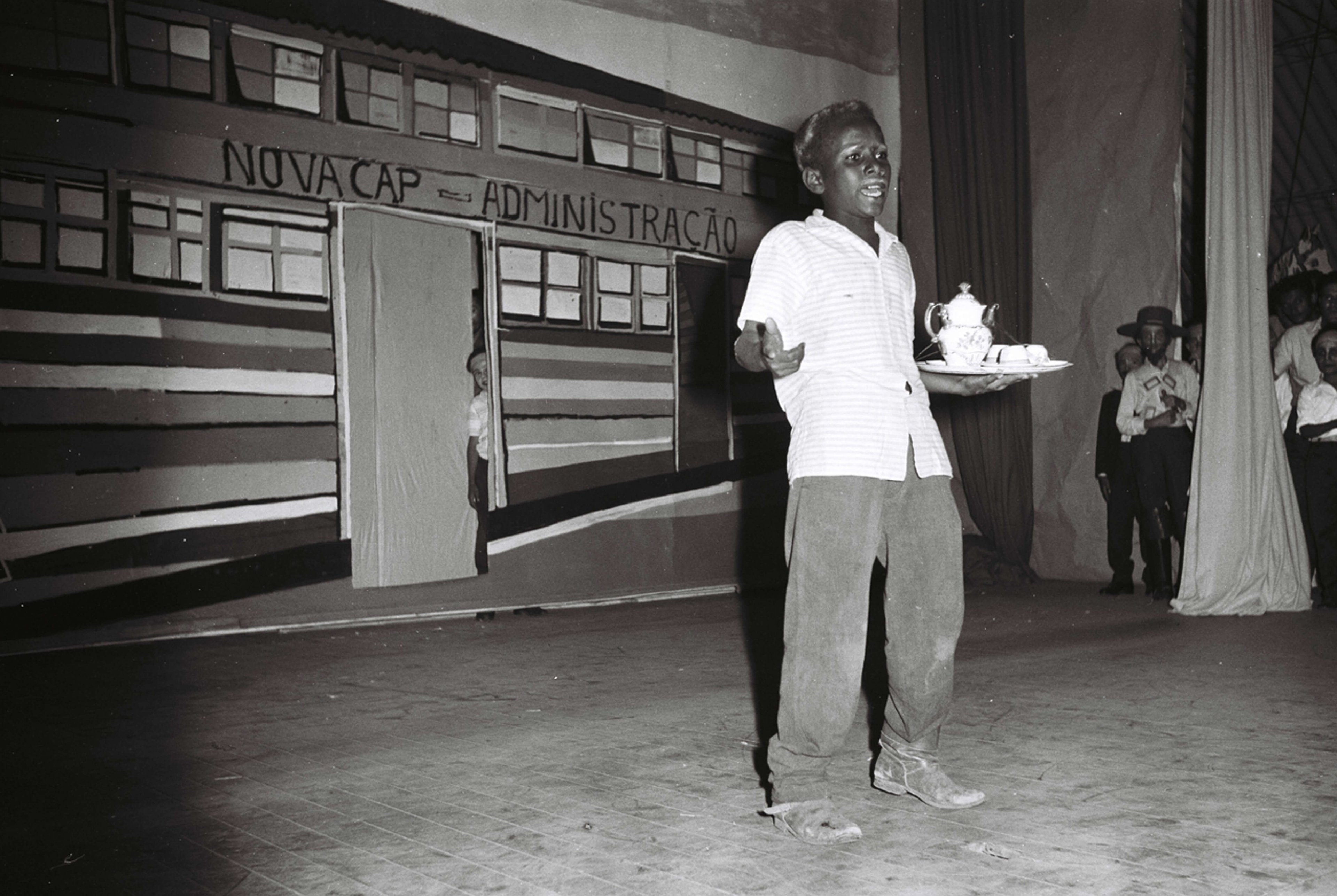

O que se vê nas fotos do período 1956/1960, nos acampamentos, nos canteiros de obras, nas cantinas, no ermo, na Cidade Livre, na festa de inauguração, são homens, mulheres e crianças de pele negra e, na acepção mais antiga, de pele parda.

(A professora Cristiane Portela explica por que pardo não é mais cor: “Considera-se hoje, para fins de políticas públicas, que o conjunto do segmento populacional ao qual denominamos ‘negros’ consiste na soma das pessoas que se autoidentificam como pretas e como pardas”. Essa é uma escolha identitária que se contrapõe ao histórico desejo de branqueamento do povo brasileiro).

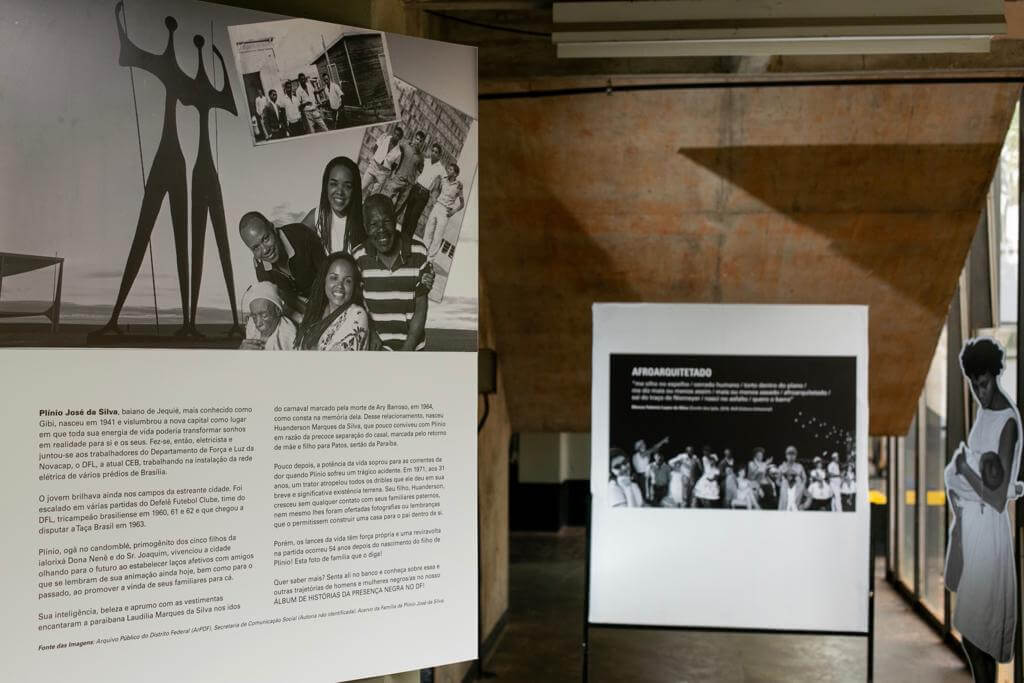

Cada rosto negro que surge numa foto dos tempos da construção de Brasília corresponde a um nome, uma história, uma rede familiar, uma identidade. Foi esse o campo de pesquisa da professora Ana Flávia Magalhães Pinto para a exposição Reintegração de posse: narrativas da presença negra na história do Distrito Federal. Foi o modo, explica a docente, “de mostrar a complexidade da trajetória de cada um” que aparecia até então como não sujeito da história.

Uma das narrativas mais surpreendentes surgiu quase dentro de casa. Amiga de Ana Flávia, a também professora Andressa Marques da Silva sabia muito pouco sobre o avô candango, negro, que veio para a cidade em 1958 e morreu em 1971, atropelado por um trator na Vila Planalto. A neta decidiu investigar a vida de Plínio José da Silva.

Descobriu que ele havia sido jogador do Defelê Futebol Clube, na Vila Planalto. (Defelê vem de DFL, Departamento de Força e Luz, a CEB de antigamente). E encontrou não apenas a história perdida do avô candango como sua sepultura no Campo da Esperança. Soube que ele era ogã, um sacerdote no candomblé. E conheceu a bisavó Auta Maria de Jesus, dona Nenê, a mais velha ialorixá do Distrito Federal – 96 anos. A reconstituição da história da família de Andressa em Brasília faz parte da exposição.

Quatro anos antes de Ana Flávia, Cristiane já havia revelado a cor candanga na exposição Trabalho e presença negra na construção de Brasília. Curadora da mostra, percorreu os acervos do arquivo público e localizou aproximadamente 700 carteiras de trabalho de operários da construção de Brasília. Negra era a cor de quase todos eles.

Havia também candangas pretas – mulheres que participaram da construção como servente, copeira, ajudante, lavadeira, auxiliar. E em serviços técnicos: auxiliar de maquetista, ajudante de acabamento, escriturária.

Ainda antes de Cristiane e Ana Flávia, outra mulher, uma artista plástica, esquadrinhou fichas funcionais do Arquivo Público do DF e delas retirou e ampliou 50 fotos 3×4 de trabalhadores e trabalhadoras, alguns ainda crianças. O propósito era construir um “memorial às avessas em homenagem aos candangos desconhecidos que morreram construindo um dos principais ícones da modernidade no Ocidente”.

A artista informa, em seu site, que as fotos são de operários “mortos durante a construção de Brasília”. E que foram retiradas de um conjunto de 15 mil fichas funcionais que encontrou “em um armazém do Arquivo Público do Distrito Federal”, no começo dos anos 1990. Eram, segundo ela, “malas com mais de 15 mil arquivos relativos aos empregados da companhia de construção do governo”. Essas fichas estavam classificadas como de trabalhadores “dispensados por motivo de morte”. A maioria negros e negras, embora não tivesse a intenção declarada de denúncia de segregação racial.

Antes de Brasília, este pedaço de Brasil era fortemente negro, por força do ciclo do ouro que trouxe consigo o explorador branco e a escravidão. Em 1812, já no fim do período de exploração aurífera, a população de Santa Luzia (hoje Luziânia, que cedeu parte de suas terras ao Distrito Federal) era de 3.886 almas, das quais 3.356 eram de pele negra e 530, branca, na proporção de 7 pretos para 1 branco, segundo Paulo Bertran em História da Terra e do Homem do Planalto Central.

Um século e meio depois, quando Goiás cedeu 5.802 km² de suas terras para a nova capital, negros de um quilombo a 47 km da nova capital, o Povoado Mesquita, foram atraídos pela estranha movimentação de caminhões, tratores e jipes. Atravessaram 30 km de cerradão e chegaram a uma clareira que acabara de ser aberta por meia dúzia de homens. Juntaram-se a eles e ergueram o Catetinho, a morada em madeira sobre pilotis que Oscar Niemeyer projetou para Juscelino, Israel Pinheiro e Bernardo Sayão.

Um desses pretos que pegaram no pesado morreu há quatro anos. Sinfrônio Lisboa da Silva tinha 31 anos quando, com outros quilombolas, ajudou a pregar as tábuas do Catetinho e a montar o telhado. O Mesquita também deu de comer aos primeiros operários, engenheiros, arquitetos da nova capital. “Todos os dias, trazia carroça e carro de boi com fruta, verdura, carne, leite e doce”, contou Sinfrônio aos jornalistas, na primeira homenagem recebida pelo feito histórico e heroico, em abril de 2012. “Por muito tempo, ficamos esquecidos. Sou o último que restou para contar o que aconteceu naquela época e já estou com 87 anos.” O candango quilombola morreu três anos depois.

Talvez o negro Sinfrônio não soubesse que candango é uma palavra de origem africana, cujo sentido tinha muito a ver com a história da escravidão. É um termo de povos de língua banto que designava a figura do colonizador europeu. “Com a diáspora, explica a professora Ana Flávia, passa a designar um sujeito desprezível”. Em Brasília, “a imagem desse indivíduo de pouco valor social vai ser colocada na figura do candango”. Essa mutação histórica da palavra acaba positivamente: candango passa a ser o operário que ajudou a construir a nova capital do Brasil.

O candango reverenciado pela história não ficou na cidade que ajudou a construir. Com suas divisões territoriais bem definidas, Plano Piloto e outras 30 regiões administrativas, cada com uma sede e um administrador, e com vastos ermos separando umas das outras, Brasília se transformou numa das cidades mais segregadoras do país, na qual os ricos não se misturam com os pobres.

O apartheid é de cor e de classe. Quanto mais rica a região administrativa, menos negros moram nela. Das 31 cidades do quadrado, o Lago Sul é a única que não tem gente de pele preta. Até deve ter, mas são tão poucos que nem foram captados na amostra usada pelo Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio/Codeplan/2018 (PDAD). A maioria dos moradores, 75,8%, se declarou branca; 20,2% se consideram pardos. Zero negro.

Na cidade/Noruega, o rendimento familiar de metade da população é de mais de R$ 19 mil. Acima de 20 salários mínimos, o PDAD não especifica a renda. O que não permite saber qual é mesmo o rendimento domiciliar de 50 dos moradores do Lago Sul. Sabe-se apenas que ganham mais de 20 salários mínimos. Pode ser 25, 30, 40 vezes R$ 954 (valor do salário mínimo durante a pesquisa).

Na outra extremidade, a das cidades pobres, está a Fercal, onde apenas 17,9% dos moradores se declararam brancos. A maioria absoluta é negra, 81,3%, dos quais apenas 5,8% se autodeclararam pretos (o restante, pardo). Quase metade das famílias ganha até R$ 1,9 mil (dois salários mínimos). É da Fercal que sai o maior volume de impostos pagos ao GDF, por conta das fábricas de cimento, asfalto e derivados, segundo informa o site da administração regional.

Na cidade que surgiu ao lado do maior aterro sanitário ao ar livre da América Latina, a proporção de pretos e brancos é exatamente inversa à do Lago Sul. Na Estrutural/SCIA, 76,6% são negros, dos quais 14,8% autodeclarados, ou seja, se disseram pretos e não pardo, moreninho, mulato… Brancos, 22%.

No grande retrato de cor, renda e local de moradia no Distrito Federal, a segregação segue impávida: cidades ricas são brancas; cidades pobres são pretas; e cidades de classe média são um meio a meio.

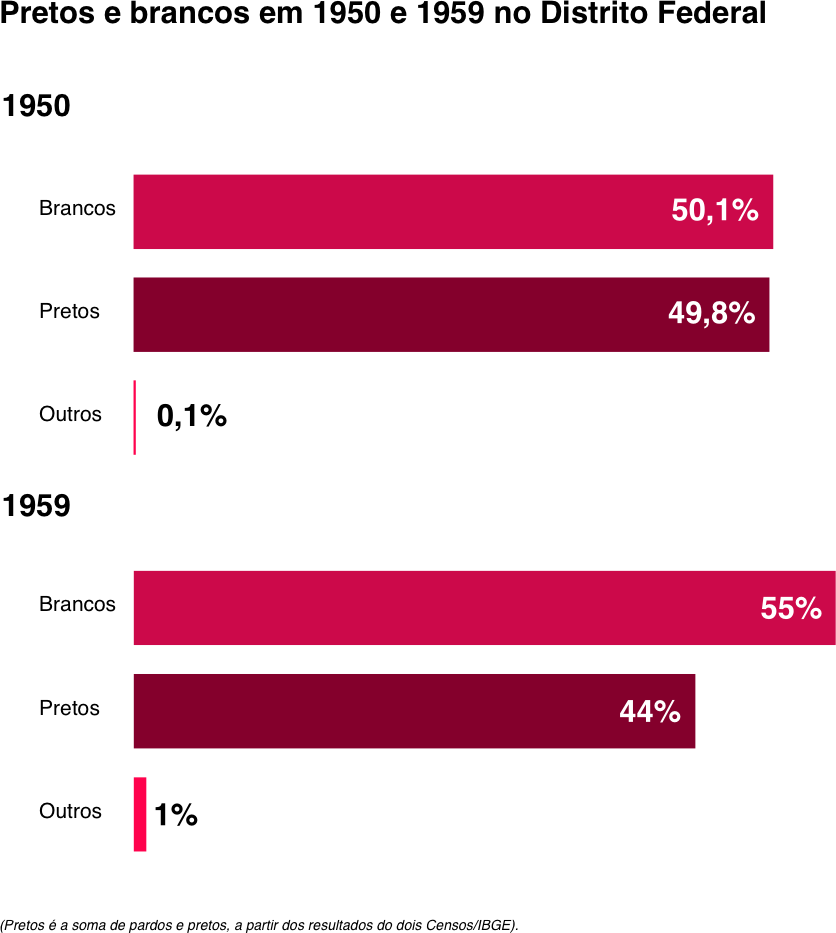

Veja gráfico de rendimento e cor em cada região administrativa:Fonte: PDAD/2018-Codeplan

Se Brasília ficou assim, segregada, não foi por desejo de quem a inventou. Lucio Costa não vivia na bolha da arquitetura e do urbanismo. Ele entendia de Brasil. E sabia a razão de os casarões da época da escravidão parecerem desconfortáveis para as exigências dos tempos modernos. “A máquina brasileira de morar, ao tempo da colônia e do império, dependia dessa mistura de coisas, de bicho e de gente, que era o escravo. Se os casarões remanescentes do tempo antigo parecem inabitáveis devido ao desconforto, é porque o negro está ausente. Era ele que fazia a casa funcionar: havia negro para tudo – desde negrinhos sempre à mão para recados até negra velha, babá.”

Segue-se um trecho cortante: “O negro era esgoto; era água corrente no quarto, quente e fria; era interruptor de luz e botão de campainha; o negro tapava goteira e subia vidraça pesada; era lavador automático, abanava que nem ventilador. Mesmo depois de abolida a escravidão, os vínculos de dependência e os hábitos cômodos da vida patriarcal de tão vil fundamento perduraram e, durante a primeira fase republicana, o custo baixo da mão de obra doméstica ainda permitiu à burguesia manter, mesmo sem escravos oficiais, o trem fácil da vida do período anterior”. (“Muita construção, alguma arquitetura e um milagre”, em Registro de uma vivência).

Quando projetou a nova capital do Brasil, Lucio Costa quis que ela fosse monumental nos setores administrativos e humana nos residenciais. Ele não pretendia que o ministro e o motorista morassem no mesmo bloco e subissem pelo mesmo elevador, como se costuma pensar.

Ao inventar as superquadras, levou em conta “o regime vigente”, mas procurou diminuir as diferenças de classe, criando unidades de vizinhanças com os mesmos equipamentos públicos, os mesmos confortos urbanos, e paisagens rigorosamente semelhantes. “A gradação social poderá ser dosada facilmente atribuindo-se maior valor a determinadas quadras (…)”.

A unidade de vizinhança, conjunto de quatro quadras, teriam (e têm) os mesmos recursos urbanos. O agrupamento das quadras, de quatro em quatro, “propicia num certo grau a coexistência social, evitando-se assim uma indevida e indesejável estratificação” (Relatório do Plano Piloto de Brasília).

Mas o Plano Piloto foi pequeno demais para os brasileiros que para cá vieram. Antes de inaugurada a capital, surgiram as cidades-satélites, destinadas a acomodar – a distância segura – os candangos que não cabiam nas superquadras.

Em Branco sai, preto fica, o premiado filme de Adirley, o morador de Ceilândia precisa de passaporte para entrar no Plano Piloto. É o único jeito de atravessar a fronteira da periferia para o patrimônio da humanidade. O ano é 2073, mas poderia ser o de 1958, 1960, 1964, 2019…

Bisonha, embora cruel, a exigência de um documento especial para ter acesso a Brasília não é ficção científica. Em 13 de abril de 1964, o então prefeito nomeado do DF, tenente-coronel Ivan de Souza Mendes, desencadeou a Operação Retorno, cujo objetivo era mandar de volta a seus estados de origem 6 mil candangos desempregados e suas famílias. Também podiam ficar no meio do caminho – havia essa escolha. A ideia, lembra a professora Ana Flávia, “era ‘livrar Brasília da mão de obra ociosa’ e ‘impedir a vinda de nova leva de desempregados’, conforme notícia publicada no jornal Correio Braziliense, edição daquele dia.

Desvelar o preto na história da construção de Brasília é movimento recente, dos últimos cinco anos, não mais do que isso. As imagens de negros só começaram a surgir depois que as professoras Cristiane Portela e Ana Flávia Magalhães, primeiro uma, depois a outra, retiraram as imagens dos acervos e ampliaram a percepção da verdadeira cor da pele da utopia.

No monumental Conterrâneos Velhos de Guerra, mais importante, minucioso e extenso documentário sobre a história da cidade (são 2 horas e 36 minutos de filme), Vladimir Carvalho revela, sem que fosse sua intenção, a cor candanga.

É negra a primeira família que surge na tela em plano aberto. Estão embaixo de uma ponte. O homem diz:

— Quando eu ouvi falar em Brasília a primeira vez, todo mundo chegava lá e dizia: ‘Brasília é um céu aberto. Quem quiser ir, quem tivé passando dificulidade.

O entrevistador (ao fundo) pergunta:

— E isso quando foi?

— Bom, isso em 56, final de 56. Cês vão embora pra Brasília que cês vão melhorar a vida. O governo lá é muito humano, ajuda a pobreza lá. Tá precisando de gente pra construir Brasília.

Quando começou a filmar Conterrâneos…, no começo dos anos 1970, Vladimir Carvalho encontrou operários na Brasília ainda em construção. “Entrei num canteiro de obras na Asa Norte e vi que eram quase todos negros. O foco do filme eram os pobres explorados na lavoura do Nordeste, de onde vi, que aqui foram aproveitados como mão de obra barata. Encontrei um exército de reserva formado por negros.”

A negritude se sucede nas imagens do documentário, mas há um, o mais emblemático deles e ao mesmo tempo o mais frágil, Sebastião Ferreira da Silva, o Tião Provisório.

A voz do narrador:

— Epopeia, extravagância, delírio ou insensatez, a criação de Brasília marcou fundo a alma simples do povo. Sob o impacto do espetáculo construção/inauguração, o pedreiro Sebastião Ferreira da Silva é atingido em cheio em sua sanidade e forja na loucura sua versão do mito fundador. Muda o nome para Tião Provisório e erra pelo Planalto afora indo se refugiar a 700 km de Brasília. Em lugar ermo e com rudes ferramentas, desmata sozinho trecho devoluto do Cerrado, projetando em sua fantasia um aeroporto e uma nova Cidade-Estado. A clareira é o seu reino, e o sonho visionário viaja na mais completa demência.

Negro, miúdo, apartado da família há muito tempo, o ex-candango deixou Brasília para se refugiar no delírio de construir uma nova cidade, Goianorte, a mando de Juscelino. Tião diz que foi “deposto pela polícia e depois dispensado pelo senhor Presidente da República(…)”.

Deposto, segundo acredita, por “falsidade”. Porque diziam que ele era farrista. “Então acabaram me jogando pra fora”. Dez anos depois, já com 76 anos, e ainda imerso em seu delírio, Tião disse anos mais tarde: “Sou preto, pobre, feio e sozinho. Minha sorte é que um presidente me mandou construir essa cidade”.

Dois dos mais importantes filmes sobre Brasília, Conterrâneos Velhos de Guerra e Branco sai, preto fica expõem a negritude brasileira e o modo como se construiu uma utopia que terminou servindo, com concentração de renda e segregação racial, aos de pele branca. As exposições de Cristiane Portela e Ana Flávia Magalhães Pinto completam o que até agora não se queria ver.